google浏览器隐私模式使用场景及优缺点

来源:谷歌浏览器官网

2025-08-01

内容介绍

继续阅读

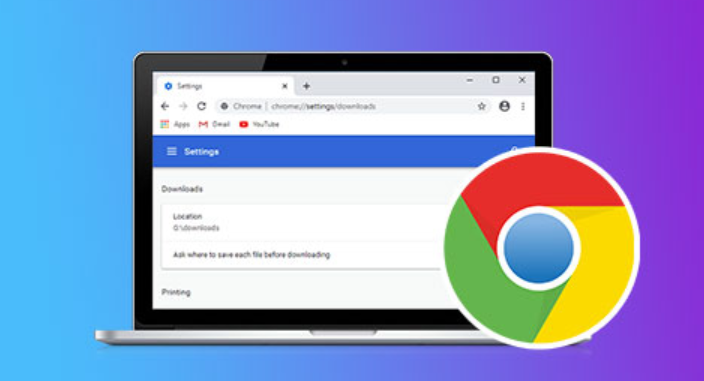

当google Chrome浏览器下载功能被系统限制时,用户无法正常操作。本文介绍解除权限限制的方法,帮助恢复完整下载功能。

通过优化内存管理,提高谷歌浏览器的性能。减少内存占用,提升浏览器响应速度,确保浏览网页时更加流畅和高效。

Chrome浏览器支持为插件设置启动白名单,用户可自定义插件启动权限,有效控制插件加载时机和安全性。

综合评测多款Google Chrome网页截图插件,推荐用户体验最佳的截图工具。